“一封信”勾起了我的濮院情思

“一封信”勾起了我的濮院情思

黄亚洲

前天,手机上忽然来了一条长长的“短信”,开口就称“小黄”,有点奇怪,直接先看署名“夏云翔”,却是陌生;而提到的“濮院丝厂”,倒是再熟悉不过的,毕竟工作过五年,在那五年之中我结婚成家、开始尝试小说创作与电影剧本创作,印象不可谓不深,甚至也是从那家厂子开始上调到文化系统工作的,自此成了“文人”,然后就穿梭于各文化单位供职,直至完成职业生涯。

濮院旧景·陈滢摄

➀

对那家位于桐乡县濮院镇东侧,且于1975年正式建成投产的丝厂,我当然知根知底。我正是1975年的9月离开“浙兵三师”政治部,去那里报的到。

那么,“濮院丝厂的泥水匠”是谁呢?

夏云翔?一时记不起。

短信是这样写的:

小黄你好!

我是曾在兵团丝厂工作过四年的泥水匠,忘不了当年你跑到我们工作之处,我们一起谈笑风生的情景。

你也曾在晚饭后散步到固安桥老街夏家墙门,在我家门口矮凳上坐一会,由一位小姑娘,我的女儿,端茶给你喝(如今我女儿的两个女儿已是复旦大学大三、大四的学生了)。感谢你当时极力鼓励我寻找从小失联的父亲。

我们父子终于团聚了。最后,我又遵父亲遗愿将他魂归故里,叶落归根。

我将个中悲欢离合,种种情况,草草写了本所谓的书《共望明月各自泪》。由于我晚年动笔,基础又差,只是叙述故事内容,亳无文学欣赏之处,让黄老师见笑了。

不知书收到否?能在百忙中看一下吗?若能指正一二,本人三生有幸也!

当年濮院丝厂的泥水匠 夏云翔

敬草于2015年8月30日于濮院幽湖公园

➁

短信读了两遍,似乎慢慢想起来了。

是有这么一位瘦削的朋友,但并非属于我们有编制的“兵团战友”,以及“兵团丝厂”移交地方之后的“国企职工”,也就是说,不是企业“花名册”里的人。

这位夏云翔老兄,应该是我们丝厂在当地镇子上召来的临时工。不过,据他说法,在厂里当泥水匠的时间长达四年,那么,也应该有老职工的味道了。

读了短信,忽然有些感动。感动的不是他,是自己。

他说的“忘不了当年你跑到我们工作之处,我们一起谈笑风生的情景”,我是不记得了,只记得有这么个人,挺能侃侃而谈的,至于互相谈什么,皆已云里雾里。

他说的“你也曾在晚饭后散步到固安桥老街夏家墙门,我家门口矮凳上坐一会,由一位小姑娘,我女儿端茶给你喝”,更是没有印象了。

但令自己感动的,也是这一句。我想到的是我自己。

我当年确实常去镇子散步。

濮院的青石板路·钱善滃摄

晚饭后,落霞的余晖里,漫步于古镇的总是在咯噔咯噔作响的青石板小巷,看暮色把石桥、河埠头、沿河的铺子与茶馆渐次弥合,这时候脑海里就会浓浓淡淡生出好些想法,如同暮色一样悄悄弥漫。我会想眼前这个有八百多年历史的的江南名镇,从曾经的“日出万匹绸”怎么就到了眼下的静寂与萧索;我会想自己快三十了还与女朋友相距遥远未能谈婚论嫁,那么,以后是否要在这小镇上生活一辈子呢;我会想厂里的生产不死不活,厂里八百余名青春美丽的姑娘与一百余名小伙子未来的出路究竟在哪里,脱胎于“浙兵三师”的这家厂子是否还能照旧维持?这些重大课题,都是我当时黄昏独步的“咯噔咯噔”之响。

青石板摇动的都是历史。

在小地方,历史都是这么摇摇晃晃的。

时过境迁,这些依稀的响声早已逝去,平时都不记得了,而今却叫一条突如其来的短信给勾了起来,岂不叫我感动一时,直叹岁月的白马过隙竟会这么的匆忙,人一下子就交代了一生;也感叹那时节的随性与平和,遇到半熟不熟的人,也会人家门前一坐,还用起茶来,看晚霞跌落树梢,将笑谈付与暮色,把时间不当时间用。

那时候,时间还真是有,可以无目标的散步,可以与任何人闲谈,可以让晚风吹着打补丁的衣衫,可以交一些小镇上的年轻朋友,譬如我还交往过一个叫张治生的药店朋友,戴眼镜,文质彬彬,喜欢文学,彼此很谈得来,也好几次去他药店与他家里,谈文学里的柴米油盐;哪里像现在,退下来之后还把日程表挤得满满的,以小时来安排光阴,可见时代真是绞紧节奏了,也可见自己是真的怕死了,总想多干点什么,“把被四人帮耽误的时间补回来”。

至于“感谢你当时极力鼓励我寻找从小失联的父亲”,那更是抱歉,根本就回忆不及了。这个话题,或许就是一时的谈资——对于此位濮院镇居民夏先生,自是切骨的痛;对于我这位以“知青”的身份偶然把户口迁来古镇的“小黄”,也只是一时的谈论罢了。

自然,当时,也可能是出于一份同情,谁不痛心父子长期别离,只是没有让这件事走心,时隔多年就啥也记不得了。

➂

人上年岁,一旦勾起往事,就容易感动,且多是为自己,毕竟那时节是自己的青春岁月啊,人有几个青春啊。

古镇老人·苏惠民摄

而夏先生所提及的书,却是没有收到。因为近期走了一趟英国,逗留一个多月,返回没几天,工作室还顾不上去,想必桌上邮件已成小山,无法一时看到夏先生的寄赠。出于礼貌,我向这位三十七年前依稀熟悉的“泥水匠”夏先生回了短信,告知没有见到书籍,但建议对方是否能再给我寄一册,以让我及时看到。

夏云翔回答说可以,说马上就寄快件。

今天下午,我的一位助手就匆匆忙忙送来了刚寄到的快件,一看,就是夏云翔说的“所谓的书”。

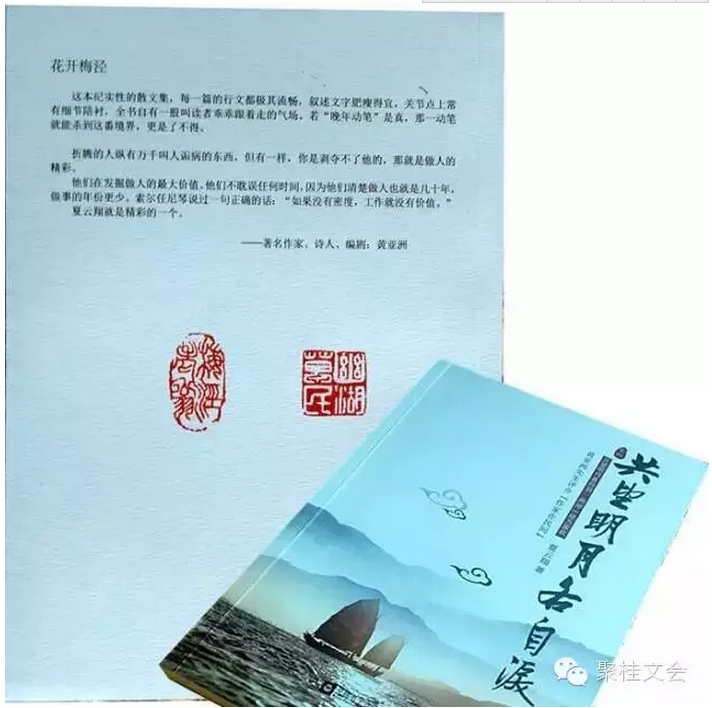

也就是这本《共望明月各自泪》,吴越电子音像出版公司出版,今年六月的第一次印刷,刚出炉,热乎乎的。

所以夏先生急于赠人,让人趁热。

打开一读,却是一惊,文笔这么细腻,回忆这么清晰,历史这么诡谲,风浪这么起伏,捧在手里简直就放不下来。

晚饭前看,晚饭时向妻子推荐这本书,晚饭后回书房还捧在手里看。

好久没这样的看书了。

这时候,就不是为自己感动了,觉得为自己感动是这么的肤浅,黄昏散步有什么值得感动的,青春耗几年在一个古镇有什么值得大惊小怪的,这次倒是为人家感动了,为中国千疮百孔的历史感动了。

临睡前,就打开电脑,决意写下这篇文字。

我在这篇文字里,想说这么几个感想,都是真情实感:

第一个想法,高手确在民间,包括作家确在民间。

夏云翔称自己“晚年动笔,基础又差,只是叙述故事内容,亳无文学欣赏之处”,实是过谦之词。这本纪实性的散文集,每一篇的行文都极其流畅,叙述文字肥瘦得宜,关节点上常有细节陪衬,全书自有一股叫读者乖乖跟着走的气场。若“晚年动笔”是真,那一动笔就能杀到这番境界,更是了不得。

由此想来,多少作家深藏于民间与埋没于民间。这些潜在的作家,或是未曾写过,或是写了也不当一回事情,不思虑着开研讨会、加入作协或者发红包买评论,只是出于心境,客串文学一把。但是我要说,确确实实,这是真正的作家,这是敢于且善于在历史与生活中提炼东西的作家,有话要说并且善于说话的作家。

由于网络的兴起,表达渠道的无限拓宽,现世一下子涌现出许多叫人惊喜的写手与作家,阅读他们的作品会叫人频频拍案,他们也迅速登上了各种文学的排行榜,声名鹊起。然而,更多的作家,可能尚在民间,在民间的局部,不为人知。人家摆弄文学,根本不想“暴得大名”,只想面对历史与面对自己,只想说一些他们很久就想说的话,尽管他们实际的的写作水平,早已在许许多多的“作协会员”之上了。

《共望明月各自泪》·夏云翔著

第二个想法,历史的描摹,非常需要工笔画。

我们常常用概念或者较粗的线条来勾勒历史,往往不知道历史的细节与“实证主义”会这么打动人。历史其实就是一个个的细节。夏云翔在这本纪实散文集中,就喜欢用小数点式的精微娓娓讲述他的家族演变,甚至讲到他父亲怎么在家乡已经“解放”的情况下,依旧跪在老母面前磕了三个响头,毅然转身,奔向海峡对岸;讲他如何苦苦等待父子团圆,后来怎么有了台湾妈妈,而他的未见面的台湾妹妹幼羚竟怎么成了台湾的“飞弹女神”,连台湾著名的“捷羚导弹”都是以他妹妹的名字命名的;讲他自己在改革开放的年代是怎么样的不安分,先是做了濮院镇一家乡镇企业的厂长,而后又如何辞职创办镇上第一家私营羊毛衫企业,而这家以自己名字命名的企业又如何成为濮院羊毛衫行业的“黄埔军校”,自此,濮院的私营毛衫企业便如雨后春笋,与二轻、镇办的毛衫企业竞相争辉,濮院这一全国最大的羊毛衫市场于是也就在濮绸传人的共同发力下一举冲天,声震中华。看来夏云翔当年这一震耳欲聋的发射,也并不亚于他那台湾妹妹所研发的导弹。

这个“泥水匠”所在的夏家,一代代都不简单。要是他那曾经当过国民政府“乡长”与“游击中队长”的父亲,不在那个年代用钞票贿赂罗湖的一支“解放军巡逻队”而抽身大陆,这一切都可能发生吗?他父亲的命很可能就在“镇反”或“反右”或“文革”中终止,这应是历史定局,从而夏云翔的个人历史也得全面改写。让我感到惊异的是,夏云翔用如此冷静的笔墨将这一段不大好表现的历史,描成了一副工笔,丝丝入扣,不夸饰,不回避,入木三分,令人叹服。

历史是需要标本的,夏云翔就制作了一个,他是泥水匠,他把文字捣糊得很细腻。

我忽然想,我自己准备写的家族史,也该是一副工笔,必须在真实的细节上下功夫,非此不能动人。“泥水匠”给了我一个极好的启示,他手里的瓦刀真个十分了得。

第三个想法,这辈子,还是折腾着做人好。

夏云翔这人,很会折腾。当年设法跑进新落成的“兵团丝厂”做泥水匠,一做四年,就是一次折腾。这次折腾于今看来好像动静不大,但是不动一番脑筋,你一个“反革命家庭子女”还真是成不了事。接着就是改革开放,他很快就当了濮院镇一家“乡镇企业”的头,白手起家,到处“开后门”弄建材,硬是把“无米之炊”做大。接着,又毅然辞职厂长,干个体,创办“云翔针织厂”,首开私营“羊毛衫”先河,为濮院这个没有畜牧业的江南古镇成为全国最大的羊毛衫基地立下汗马功劳。而还在羊毛衫行业如火如荼的当口,他又出人意料地转了型,在国道一侧租了一百多亩地,创办了“夏氏孔雀农庄”,搞起了观光农业。想一想,二十年前,他就有了观光农业的前瞻了啊,这是什么概念!如今,年逾花甲的夏云翔又在濮院镇的梅泾公园建了一个“东南武术馆”,外聘武师,据说已经教习了一百余名弟子。当然,现在,他又对当作家产生了兴趣,一出手,就是一本好书。

他的一把瓦刀,始终在糊弄自己。我觉得,他把自己搞成了一尊塑像。

➃

现在有越来越多的人热衷看穿、提倡放下,奉陶渊明为至师,声称“休闲是人生最高境界”,据说陕西的终南山里就隐着许多高人能人,是一群一辈子不出山的诸葛亮,我很尊重他们的选择,这样的人生也很有趣,至少很有个性,但回过头想想,还是缺了一点什么。

缺的,是精彩。

折腾的人纵有万千叫人诟病的东西,但有一样,你是剥夺不了他的,那就是做人的精彩。

他们在发掘做人的最大价值。他们不耽误任何时间,因为他们清楚做人也就是几十年,做事的年份更少。索尔任尼琴说过一句正确的话:“如果没有密度,工作就没有价值。”

夏云翔就是精彩的一个。

我再说一遍,这辈子,夏云翔用瓦刀把自己糊弄成了一尊塑像。人们需要脱帽看他。他可能自己都不知道是这样,但他就是这样。

他的泥水匠生涯,何止四年。

做人折腾而至精彩的人,我特别尊敬。他们是人类里面的头脑部分。

我连夜写下的这把文字,算是《共望明月各自泪》的读后感,虽东一棒子西一榔头,但感情绝对真实。眼眶里朦胧的泪花,也是真实的液体。