首页 > 专栏|博客 > 名家专栏 > 曹晓波 > 正文

作者: 上传人: 发表时间:2015-09-22

候潮门——杭州十大城门系列之九

登上望江门城楼能看到江水,走出候潮门外能看到江潮,这话的年头其实都不远。候潮门临江,有城楼有瓮城的时候,内、外城门都是一个朝向,朝东,因为不必避兵冲。杭城十大城门,也只有候潮门和钱塘门经历千年,没有变动。白居易说:“杭州老去被潮催”,说候潮门,很贴切。白居易还有诗句:“涛声夜入伍员庙,柳色春藏苏小家”。说的是他在吴山的伍公庙中宿夜,能听到滔滔江潮。要晓得,这是指春潮。要是八月十八,估计在苏小小家喝茶调情,也是能听到江涛的。当然,这说的是唐朝,那时杭城的东城墙,在现在的中河西岸。

一、

钱鏐扩建杭城时,大唐也快完蛋了。城墙扩到了中河的东面,东南角接近了钱塘江,城墙屡建屡毁。钱鏐也搞“一国两制”,对上臣服,在下搞自己的。钱鏐说:我管的不光是军民,一方鬼神也得听我。每当潮水汹涌毁坏城墙,他总认为是与他的“善政”作对。一个贩盐佬有这种意识,也算不错。

钱鏐豪气上来,调集一万精兵,强弓劲弩,一字排开江岸。潮头骤起,浊浪排空,吞天沃日。钱鏐鸣炮三通,万箭齐发,箭箭射向潮头,感觉像和张牙舞爪的蛟龙在较量。一万箭,又是一万箭,恶浪退去。

那潮头不射箭也会退的,钱鏐要的就是精神。于是军民运来巨石,盛在竹笼(也称“竹车”)中,沉落江底。再打木桩捍卫,城墙的基础就这么巩固了下来。城门建起,称“竹车门”。钱鏐射潮的另一个版本,还说留下一个铁幢浦的遗迹。

苏东坡持异见了,他说铁幢浦的射潮遗迹是吴王夫差所为,不是钱鏐。老苏这么说,估计也是怕说得近了,招惹是非。古今文人,都犯这病,尤其熙宁年间,官场跟人跟线很讲究。该贬的你褒了,要倒大霉的。

1158年(绍兴二十八年),宋高宗赵构筑杭州城,“竹车门”重建,改名“候潮门”。

二、

《水浒全传》第一百十五回说到副先锋卢俊义带了正偏将一十二员攻打“候潮门”,赤发鬼刘唐想抢头功,见城门没关,又放着吊桥,便一骑马,一把刀,呼啸似的抢了进去。城楼上的人一斧头砍断闸板绳索,千斤闸板瞬间坠下来。可怜悍勇刘唐,连人带马,生生砸成了肉饼。

这是《水浒》的纰漏。宋江打方腊是北宋宣和年(1119—1125年)的故事,当时此门称“竹车门”。罗贯中与施耐庵都是老杭州(此说也有争议),尤其罗贯中,元末时充当过张士诚的幕僚,对张部占领杭州后改筑的城门,了如指掌。他对“候潮门”的三重门描写,应该是元末明初的真实。哪“三重”?第一是闸板,第二是两扇铁叶木芯厚门,第三是排栅门。

南宋重筑杭城,说是防金,但“竹车门”改名“候潮门”,体现的是旅游休闲。皇宫大内与三省六部,平日发兴看潮,几乎就在家门口。每到八月十八,动静更大,候潮门外的江堤上,搭起了五彩薄绢的篾席棚屋,逶迤数里。仅两宫后妃的棚屋,就要“扎五十间”。这一日,看潮水连同看圆月,尽兴到了半夜。煮茶、梳洗、上点心、伺候出恭的太监宫女,一年中也就这一日神怡得很。

据说,宋徽宗某日夜寐,梦见钱鏐走入帐中,呼一声“还我江山!”徽宗惊醒,正好太监来报,后宫王妃产下一男,取名赵构。赵构后来活了八十一岁,与钱鏐同年,有说两人长得颇相似,赵构是钱鏐转世。这说法,似乎想证明赵构的享乐,正是“红二代”对先辈付出的索取,名正言顺。《梦梁录》、《武林旧事》说到赵构观潮,还要说上一段水师的演练,让人觉得赵构的休闲,仍忘不了抗金。

后来乾隆六次到杭州,去候潮门外观潮,都保持了视察水师的借口。据载,乾隆第一次观潮,浙江巡抚还搞了一班箫管笙乐,乾隆龙颜大怒,说哪像一支军队?整一班优伶(戏子)!其实下官也晓得,观潮本就是取个乐子,乾隆也装得太逼真了。乾隆阅兵处叫秋涛宫,大概在现在的秋涛路南段,靠近候潮门外。直到五十年前,去候潮门外二凉亭看潮,仍然是杭州一景。据说,1956年8月的那次大潮,大得吓人,潮水直扑堤岸,人也卷去了不少。

三、

候潮城门外曾有地名“罗木营”,现称“北落马营”。十几年前,还有老人晓得“罗木营”的。老人传下的上辈说法:八月十八大潮一过,罗木营内就忙开了,打扫场地,起台搭灶,阅兵的官亭也要重新油漆一遍。到了九月,霜降节气的前一天,浙江巡抚衙门的绿营兵勇就排队来了。

巡抚衙门在抚宁巷内(现建兰中学与省水电设计院),兵勇前有领队将,后有压队官,两两并行。先马兵,后步兵,头盔马甲,煞煞唣唣吹号。除了传统的冷兵器,火铳、抬炮全亮出来了。兵过完,是官。中军、参将、守备、副将、都司,最后是巡抚。巡抚本是文官,此时也骑马。各备盔甲一副,置放在两人抬的彩亭(轿子式的亭台)中,准备操练时穿戴。

光绪十年(1884)的“罗木营”阅兵,提前到了农历七月廿九,还牛拉人推轱轱辘辘来了四尊巨炮,每尊三千两百余斤。炮是同治九年(1870)浙江巡抚杨昌睿造的,巡抚换了四任,到了第五任刘秉璋手里,海疆有了危机,这才想起制造局内的四座大炮还没有试放过。这一天,浙江巡抚刘秉璋缺席,不知是因为正式阅兵日子没到,还是刘巡抚胆小,只委派了馒头山的步兵统领现场监试。

四尊巨炮昂首钱塘江,每炮各填火药四斤二两,铁子十二斤。药捻点燃,四炮齐鸣“一时惊霆走空,飞焰蔽地,声闻数十里”,连不远处的凤凰山“削壁”都震得土石滚动。焰云散去,观者呆若木鸡,耳朵嗡鸣如聋。次日,四尊巨炮运往宁波府海防。据说,第二年三月,法军进攻镇海,被浙江守军多次击退。这中间,就有这四尊巨炮的功劳。

罗木营没有围栏,每次军演,围观的士民,买卖的小贩,热闹得如同庙会,旗人妇女也有赶热闹的。十几年前,83岁的章永顺说,他老子就挨过旗女一脚。因为他老子蹲下去拣物时,从下往上看了旗女,那旗女骂一声“下流”,粽子样的小脚飞过来,踢得章的老子鼻血直流。据说,1906年的秋瑾,常着男装,到罗木营看清军操练,可惜无具体记载。

四、

满清推翻,旗人遣散,包括家族,杭城也有三千多。老弱病残安置在菩提寺路,精壮兵丁发配袁浦垦荒。改朝换代,这也是免不了的。但民国毕竟称了“共和”,红黄蓝黑白,平等相处,冤冤相报的事在杭州极少。

这一日,众旗人肩扛背挑,络绎不绝出候潮门,上码头落船逆水而上。一对旗人夫妇,抱一个白白胖胖的男婴,出城门时,为讨口水喝,见一对种菜的老夫妇极喜欢婴儿。旗人夫妇也晓得,这一去袁浦江涂,苦难是肯定的,当即拜托罗姓菜农收养婴儿。那男婴后来长得高大,十几年前,候潮门外晓得底细的人,都戏称他“罗大人”。那日下午,章永顺老人说“罗大人”会来大树下聊天的。可惜不巧,他后来没来。

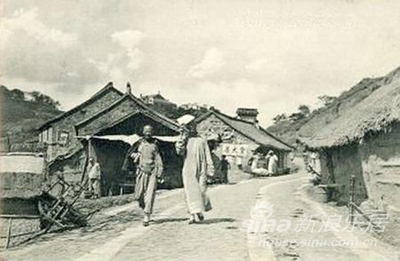

那大树就在旧候潮门内,如今的江城路与候潮路交界,记得是棵大樟树,葳葳蕤蕤。章永顺老人说候潮门就在大树的东向,倒得很早。我查了,门楼是在1925年7月17日雷雨过后倒的,当日报讯:“候潮门城垣塌圮,已由工程局派工拆卸,所有城砖均由第三师师部派十团、十一团兵士,搬运储藏至(瓮城)内城城圈,现正建搭木架,预备拆除(见《申报》)。

杭州十座城门十句杭谚,都源自南宋,顺溜得很。“候潮门外酒坛儿”,指的是从绍兴沿江而来的酒坛船,摇过候潮门外得的名。这些船,往北经保安水门(江城路南段仍有“水门南弄”名)进的城,顺中河运向杭城各处。在早的酱园店,大多临水,后门就有卸酒坛的船埠头。

钱塘江东退,护城河淤塞,章永顺说他都没见过“候潮门外酒坛儿”的景。但上八府运来的猪群进候潮门,倒是常见的。每次运猪船一到三廊庙码头,必定要在城门关闭前将猪群赶进城门。城楼倒塌,习惯依然。但不到天黑,猪们还是不能从羊市街(现江城路)赶,去武林门屠宰场的。

怎么办?几百头猪只能圈在内城残垣中,嗷嗷直叫,等待天黑。大概在晚七点左右,猪们乱哄哄地上路了。这时,黄包车全都绕道,“打车”的也避开了这“高峰”。几百头猪被几个赶者往北轰着走,悠哉悠哉,懒懒散散,全然不知前面等它们的是刀。沿街的住家,也将过猪当作了时钟,张家的女人往往会对李家的婆说:“喔唷,狃猪都赶过的,你们才兹吃饭?”

1952年,第一次扩建江城路,候潮门一段城墙残垣开始拆毁。候潮门外20号的张成禄说,当年他家沿街,二层板壁房,与隔壁五家联在一起,房柱就立在石鼓上。这一天,先搬家什,再揭去瓦片,每一根房柱上绑了横木,吃力气饭的人一声呼叫担上了肩,房子就移位了。杭州人称搬家为“搬房子”,也是这么来的。

能“搬房子”的都是有根基的人家,主妇至少能称得“师母”。城墙外面更多的棚户是苦人家儿女,一间草披,拖儿带女。后来伢儿多了,再盖,大多挖的是残剩的城墙基石,取断壁的城墙泥巴,夯土盖草。等到条件好了,草披换成了瓦片。没曾想,改革开放,地皮涨价,城墙脚边的泥房有一间算一间,按面积分进了高楼新房。有根基的人家,羡慕煞喔。儿子们说:老子啊,早晓得,你哪怕赤膊赤卵,都要盖它两间,讲啥斯文哦?

下一篇:“后高考时代”如何过?