首页 > 专栏|博客 > 名家专栏 > 曹晓波 > 正文

作者: 上传人: 发表时间:2015-09-21

庆春门——杭州十大城门系列之六

一、“庆春”,并非庆祝常遇春进城。

至正十九年(1359)冬,朱元璋手下大将常遇春,率八万精兵顺钱塘江南下,攻打张士诚部占据的杭州城。中军大寨扎在城东最为开阔的太平门(后称庆春门)外。常遇春,《明史》称“貌奇伟勇,力绝人,猿臂善射。”杭城守将潘原明,也算得张士诚手下的一员主将。这杭城,将城墙往东扩展三里的杰作,就是潘原明所为。为调制砌墙的灰浆,仅糯米就耗费近万石,可见新城墙的牢固。常遇春率兵攻打一日,无奈城门紧闭,热油擂石一齐下来,只得退兵。

隔日,张士诚的兄弟张士信领援兵从湖州赶到。张氏三兄弟,老二足智多谋,人称小张良,他决心凭借新筑城墙,以守为攻。这一日,常遇春正烦恼着,金陵(南京)朱元璋派谋士汪广洋到来,传朱元璋口谕:杭城固守,犹如笼禽阱兽,谅难逃脱。但恐破城之日,杀伤过多,命常遇春率部返回金陵,合兵攻打池州的陈友谅水寨。《明史》载:(常遇春)“攻杭州失利,召还应天”。“应天”就是金陵。所以,“庆春门”的“庆春”,并非有人所说的是庆祝常遇春进城。

攻下杭城的是朱元璋的外甥李文忠,《明史》说到李文忠进杭州,先是春秋笔法,说他攻余杭,张士诚的守将谢五、谢再兴出城投降。有人说拉出去斩了。李文忠说不可。这也为潘元明投诚做了铺垫。于是,围城数日后,潘元明出迎,李文忠“整军入”杭城,潘元明以“女乐”迎接。

“整军”说的是整饬军纪,告示三军:“擅入民居者死”。至于潘元明的“女乐”,是“十二乐坊”,还是“一百二十人的仪仗”,《明史》没有细说。李文忠告示贴出,倒霉鬼撞上来了,有一个伙夫走进菜市桥外的菜农家去借炊具,顶了一只煮得一斗米的大锅出来,被李文忠撞了正着。李将军正想找这么一个“落后性教育的事例”,一声断喊,将伙夫生生地缚了。当了众菜农的面,咔嚓一声,一张嘴巴还在喊着“冤枉”的脑袋,滚落了在油菜地。于是,三军肃然,杭州人就觉得自己的队伍来到了面前。

(庆春门外的吊桥,民国后改为石拱桥,称“太平桥”,门户俨然。)

二、一年一度的“鞭春”,才是“庆春”得名。

《杭俗遗风》载,杭州每年有四十个应景的喜庆日子,“迎春”位列第一。这就是立春的前一天,杭州知府,以及属下,仁和、钱塘的知县,执全副仪仗,前往庆春门外迎请“勾芒之神”,也就是丰收之神。

早在十几天前,隶役已去过庆春门外这座神庙了,龟卜蓍筮,测算今年“勾芒之神”的姓名、年龄、相貌特征,这似乎有一点喇嘛教金瓶制签选择传人的仪程。测算后,毁去旧年的神像,依照新“资料”,重塑新的“勾芒之神”。此神高三尺,立而不坐。

迎神这天,“勾芒之神”供奉在八人抬的神亭之中。神亭之前,是若干彩亭,各供奉象征太平丰登的五谷农事。彩亭过后,是鼓吹手和抬阁。说到抬阁,那是迎神中最出彩的。抬阁上一层一层的人物,扮各色故事,大多由幼童扮演。如今浙江浦江一带,仍有这风气。抬阁的后面,是秧歌队,与抬搁“静动结合”。

秧歌过后,有活牛、纸牛各一头。纸牛坐了四人担的彩棚,活牛倒霉了,由扮作牧童的鞭打慢行,执鞭人趁机也小露身手,“啪!啪!啪!”惊得观者一片叫好。这就是“鞭春”,一年的农事也从此开始,“庆春”应该由此得名。

迎神的队伍过菜市桥,南拐,先到抚宁巷的巡抚衙门报春,再走后来的西河坊街,到了旧仁和署内的杭州府。这一走,半个杭城。“勾芒之神”也供奉在了旧仁署路口的“懊来桥”边的“文化广场”上。早已搭起的厂棚,已簇拥了众多的烧香、求神、看社戏的人。这一夜,万人空巷。

次日,举行“太岁上山”仪式。鞭炮、锣鼓响起,“勾芒之神”在众乡绅的拥戴下,向吴山顶上的太岁庙行进。如果这立春的时辰是在夜间,灯笼火把一打,上吴山走得更是红红火火。那一夜,途中的关帝庙里还要将毛豆、年糕煮上一大锅,名为元宝汤,作为宵夜,任人取食。

这一种将日子过成段子的喜庆,民国初被废。

三、不变的菜地

六十前的庆春门内,依然一条前清与民国遗留下来的狭窄小街,称“太平门直街”(庆春门旧称“太平门”),城墙也尚有残垣。

“太平门直街”商铺不多,有东西向的刀茅巷、酸醋坊等小路。更多的,是菜地及朝天粪缸。春天,紫色的蚕豆花与金黄的菜花竞相开放,农色灿然。这一片菜地,西到到菜市河(如今称“东河”),这也是南宋时的“东青城门”,俗称“菜市门”。

满清两百六十多年,菜地几乎少有民居,这不能不说一个人,他就是康熙年的兵部右侍郎(相当如今军委副主席)项景襄,这项景襄世居庆春门直街,有点“杭铁头”脾气。某日,康熙皇帝“廷议”福建的“二旗”兵(八旗中的两旗)调防浙江一事。有人提出:杭州的东城地域开阔,正好驻扎这“二旗”兵。大臣均无异议。项景襄出班上奏:我是杭州人,知晓杭州事。杭州在国初(顺治初)已经割了二城(城内之城),驻了满兵。根据大清的某某定例,同城内不得两地立营。今提此议,有违祖规。于是,提案否决。这一片被“中央”关注过的土地,从此,任何人都不敢打它的注意。

清时,杭州十大城门,九座由八旗门卒掌管,汉人的巡抚都不能染指。钱塘门由正黄旗守卫;武林门由镶黄旗守卫;凤山门由正红旗守卫;望江门由镶红旗守卫;候潮门由正蓝旗守卫;涌金门由镶蓝旗守卫;清泰门由正白旗守卫;清波门由镶白旗守卫,艮山门由旗人专管。唯独庆春门由汉兵把守,为啥?据传,就是因为城门内外全是菜地,粪担也多,被称“污秽之门”。杭谚:太平(庆春)门外粪担儿,说的就是这景。

《清史稿·年羹尧》载,年羹尧遭贬,调任“杭州将军”后,曾罢职授“闲散章京”。“章京”,即满语“文秘”,又加“闲散”,也就晾起来了。野史说得更热闹:年羹尧开始守“污秽之门”庆春门,后来落实政策,才改守涌金门和钱塘门。

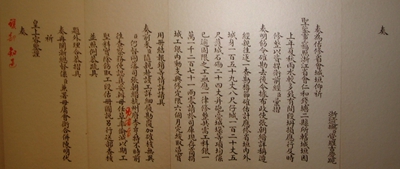

(乾隆五十八年,浙江巡抚吉庆上奏,要求拨款修葺杭州城墙。乾隆批示:朕知道了)

四、东园七十二荡,七十二庵。

庆春门内,除了菜地,还有七十二荡,七十二庵。荡,造城墙时取土留下的;庵,因为城墙的袒护,此地僻静,又近市廛,不失为那些失宠的小妾,以及心存彷徨的怨女进退两可的栖身之地。名庵有:筏喻庵、十愿庵、准提庵、鹿慧庵、蓬庵、瑶庵、沈庵。

为官为吏的一旦失意,也愿意到这一带来筑园以示“隐身”,方志留名:药园、皋园、菊园、随园、富景园。如此的旷地,可称得幽怨相交,绿塍向望,诗吟歌咏,罄声相闻。也有了“东园十景”之说。

民国以后,苦守一偶的呆子少了,庵与园大多荒废。城墙的残垣绵延数里,菜农挑了大腰鼓似的粪桶,就近在残墙中行走,稀哩哗啦倒进粪缸,有中转的,也有浇地的。当然,人称“金汁行”的粪行各有“领地”,菜农是不能破规矩的。

菜农上门收粪,都是几代之交的熟悉人家。这些人家,大门、房门往往不锁,有的只是门后戤(gai,靠)一张骨牌凳儿。天亮时分,收粪倒马桶来了,有楼的上楼,轻手轻脚。马桶也不全是那种低矮带环的,还有半人高的,上有边沿,形如酒店烫酒的“汆桶”,菜农就要夹在腰间下楼了。菜农腰上的“单梢”(以前吃力气饭的人腰上都有,丈把长的白布,用来缠腰“杀力”)就派上用了,“汆桶”无论多满,搁在“单梢”上,不会滑脱。

“汆桶”往往还配有马箱,洗净的马桶,盖子和马箱盖都要竖立,这是告诉主人,马桶净了。菜农的去,也如他的来,猫一样悄声无息。哪怕住家是夫妻同房,哪怕房间里摆了值几个钱的物事,极无丢失一说。

上世纪六十年代,各家的马桶放到了天井、放到了门外。七十年代,马桶“肋排”放到墙门外了。不知这是对劳动者的尊重,还是人开始生出了防人之心。这时候,一个惯例也就没了:那就是每年立冬,菜农给各家送冬腌菜用的大白菜。

1970年的“文革”,我也算广结好友一类,结识了潮鸣中学一个外号叫“潮鸣疯子”的人,他家就在庆春门内东园一带。瓦舍边的菜畦、水荡,还有门前竹架上蔓延的叶,绿得毫无遮拦。我们在绿蔓下谈天,总觉得这境地似曾相识,难道我的前世就不是市嚣中人?归来,疑惑重重。

上世纪八十年代,庆春门内的菜园子中,开始了高楼林立(曹晓波)。

下一篇:“后高考时代”如何过?