首页 > 专栏|博客 > 名家专栏 > 曹晓波 > 正文

作者: 上传人: 发表时间:2015-09-21

武林门——杭州十大城门系列之四

武林门,宋时称北关门,又称余杭门。清时,城门面向西侧,这种朝向,也是为了战时的避冲。上世纪五十年代,武林路狭窄,到了此段开阔无比,曾被初定为“浙江展览馆”的建筑用地。如今,“武林门”成了一个地域的名字,有关城门的确切方位,不太有人追究。

一、

武林门,宋时位居正北,大约在环城北路与湖墅南路交界一线。清时,城门南撤,位于如今的武林小广场一带,城门西向,在桃花河上,有城门吊桥一座。

城门的改变,约在咸丰十年(1860)以后,这可从“长毛”攻打武林门的记载看出。那年农历二月十八,天刚放亮,杭州将军瑞昌被侍妾叫醒,说浙江候选道陈炳元快马正在府外等候禀报,武林门外发现“毛贼”。瑞昌说,“如此白日青天,何遂有贼?”

瑞昌不敢大意,出小营门,直奔西大街。尚未到达武林门,已听城外人声鼎沸。登上楼阁,瑞昌倒吸一口寒气,只见半道红一路嚎啕的乡民后面,现出大批穿清兵号衣,戴“毛贼”头巾的人。瑞昌毕竟在京畿协助僧格林沁围堵过天平军,有胆略,当即要副都统来存组织精锐出城,“杀敌于城门之外”。

城门外的兵马,正是为解天京之围,轻兵突进江浙的李秀成部,七千人马。悉数换了清军旗号,一路智取,突进到了杭州。此时,城墙外的低矮棚屋突然烈焰冲天,化为废墟。《清史稿》将这把火上在太平军的账上,但当时的士人黄燮清在《倚晴楼诗续集》中说是守城者所为。大火甫定,来存率精兵一千,一阵炮响,杀出城去,乡民先做了刀下怨魂,两军在半道红交手,杀得天昏地暗。

来存的一千精兵,本是军中强悍,那晓得和平日子长了,撞上身经百战的太平军,被杀得屁滚尿流。轰隆隆武林城门关定,太平军云梯上城,刀去血溅,殊死搏斗。李秀成要的是速战速决,武林门久攻不下,太平军转去杭城西南。第九日,攻破清波门。从城南包抄过来,武林门守军鸟兽散。

李秀成占了杭城,一边继续攻打内城旗营,一边传令杭城所有裁缝店日夜赶制太平军旗。到了次日中午,太平军旗插遍城墙雉堞,海啦啦地飘动。那时没有电报,信息全靠驿卒日夜兼程骑马传递。咸丰皇帝得知消息,龙颜大惊。太平军占领杭城第五日,江南大营派出张玉良八千精兵,赶到半道红。张玉良一见城上满是太平军旗帜,不敢贸然进兵。

李秀成当即招募“瞽人(盲人)”十余。发给一人一个梆(军中敲更的器物),要他们两人一组,带着干粮在城墙上巡走,按时辰敲更,不得停歇。“瞽人”一人引导,一人敲梆,一组四个时辰。敲到第二天晚上,太平军马卸铃,人衔枚,退兵杭城。

韦昌辉的嫡子写《太平天国战记》,说到李秀成退兵:“使瞽者传柝,三日城中寂然,乘夜全师退。”《李秀成供状》“张玉良果中我计,退出一日一夜,未敢入城”。两者虽有出入,但咸丰十年二月的武林门大抵如此。等到城门内的士民将门洞的土堆扒平,打开城门,城外的张玉良才捡了一个便宜。

二、

除却南宋,历朝历代,“朝廷恩泽自北而来”是杭城不变的规矩。武林城门内外,也是最注重“形象”的一条路,黄土铺地,清水遍洒。明《客越志略》说城门内的西大街(现武林路),“悉是冬青树”,有如拱门,“人从树里行,不见赤日”。沿街的房子,瓦是绿的,门是黑的,门外有短扉。院栏用蒿草编织,白土粉饰。临街的妇人,梳着低低的环型发髻,用的是进口化妆品(“胡粉敷面”),少女一般的耐看。髫龄小儿,肤如白雪;街上走的,“甚多美少年”。

“居人之槥”是绝对禁止进出武林门的,“槥”就是棺木,强调“居人之槥”,估计寿材可以。元朝后期,天下虽乱,规矩仍无人敢破。文史记载,至正年间,有一个京城的高官“死而返其乡”,要从武林门进棺材,杭城的最高长官斟酌再三,最终才“姑曲从之”。破天荒啊,轰动就大了,一时观者如云。

康熙皇帝六下江南,五到杭城;乾隆皇帝六下江南,次次没拉下。御船驻跸卖鱼桥霞湾港,走的也是武林门一路。和三百年后一样,当时也不允许文人记录圣上行踪,野史也少有记载。倒是一个从下八府来杭州褚堂巷娘舅家的教书先生金张,将康熙二十八年(1689)二月十三日皇帝进武林门的盛况记了下来。他感到幸运无比,要是再晚一天,全城戒严,他都不能进杭城了。

那一晚,杭城士民激动得失了眠,因为官府传旨,允许臣民夹道迎接,抬头平视。金张就算中了进士,也未必有这么一个亲觐皇上的机会。只听五更敲过,鸡叫头遍,武林城头的炮声响了,全城人黑压压一片,向武林门跑去。到了城门,望去半道红大道,平整如砥,两旁人群早已摩肩接踵,路中官兵如蚁。

御驾终于来了,众人的双膝自然地跪了下去。只见象征着皇权的一把黄色御伞高高在前,官家有旨,“万岁”是绝对不能喊的,千万人群,口如衔枚,绝无一声气息。只听得御伞前的洒水太监,轻撒清水,如春蚕食桑,沙沙有声。其后是手持弹压鞭的御林武尉,皮鞭时不时在众人头上“呼呼”掠过,金张跪在前面,脑门挨了一鞭。如同嗅入御香炉中的檀香,金张被打得浑身舒坦。抬头平视,銮舆朱帘卷起,帝姿近在迟咫。这一年,康熙三十六岁,天颜日隆,金张将此写入《张岕老编年诗》中。

那一天,康熙帝心情不错,下诏一道:免除浙江一年田赋;赐给八十岁以上老者各一份粟米一匹布;免去七十岁以上老人每年徭役;增加浙江各府童生(秀才)名额。感激涕零的臣民,在武林门南面为康熙帝建亭一座,就此有了“万寿亭”地名。

三、

“崇北”的武林城门,历代不允许“有碍观瞻”的行为经过。哪从何处进出?走小北门。旧址在如今的中山北路电车场方位,宋时,称天宗水门,元末改为陆门。

小北门叫天宗水门时,因为城外河道低于城内市河,水很难流进城。《万历钱塘志》对此也有过质疑:为什么宋时的赵盅惠能运米进杭城,后来只能止于湖墅?原因众多,德胜坝对水位的提高,也是其一。天宗水门废后,有一股水还是留了下来,即武林水门(现密度桥车站方位)。“武林桥河下”、“狮虎桥河下”的地名,得名此水流。

六十多年前,小北门城墙断壁残垣,沦陷时期被抗日游击队轰炸的缺口还在。那一夜城里城外激战半宿,游击队的小钢炮一直打到百井坊巷。说这段往事的是一位叶赫那拉的后裔,廿年前已近八旬。当年的百井坊巷是满清后裔的集居地,为了生计,那老先生常去湖墅买米,包了粽子再挑到武林门长途车站去卖。

“东门菜,西门水,南门柴,北门米”,这是宋时的杭谚。晚清有了火车,湖墅米仓大多移向铁路沿线,“武林门外鱼担儿”独秀一枝。儿时见一个卖乌龟老头,缩头塌肩,按民间说法,干啥像啥,似乎报应。这是胡诌,老人为生计,每日来回武林门,走的是小本生意“拾遗补缺”一路。

四、

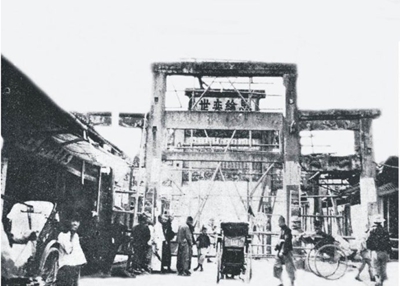

(此图网传是武林城门拆除时,但从“熙纶奕世”的匾额,三重门的结构,以及与两边紧靠的商店来看,这应该是一座牌坊,匾额的意思是“光明代代相传”。)

民国初起,地方上谁也不把袁世凯放在眼里,几乎不向中央上交税收。杭州得此拆房建路,搞得很欢。1925年,“省道局”在武林城门原址,建杭州总汽车站,这就是后来历经七十余年的杭州长途车站。1958年,又在老城墙内,曾经嗷嗷杀生的屠宰场上,建起浙江交通机械制造厂。这就是后来真正让杭州制造的汽车开往全国的起点,“杭州汽车制造厂”前身。

最初造汽车,听来几乎像是“天话”:车骨架用的是硬木;硬木外包铁制件和环氧树脂件。铁件全靠铜工师傅的榔头,照着样件敲打而成。一位有心计的师傅算过,当年他上一个班,起码要敲四千下榔头。那时的汽车工人很瘦,造出的“红卫牌”汽车却胖头胖脑。1972年美国总统尼克松来杭州,开道的那辆“钱塘江”牌轿车,就是这厂敲出来的,牛逼。

(四十三年前为尼克松车队开道的“钱塘江”牌轿车)

下一篇:“后高考时代”如何过?