首页 > 专栏|博客 > 名家专栏 > 曹晓波 > 正文

作者: 上传人: 发表时间:2015-09-21

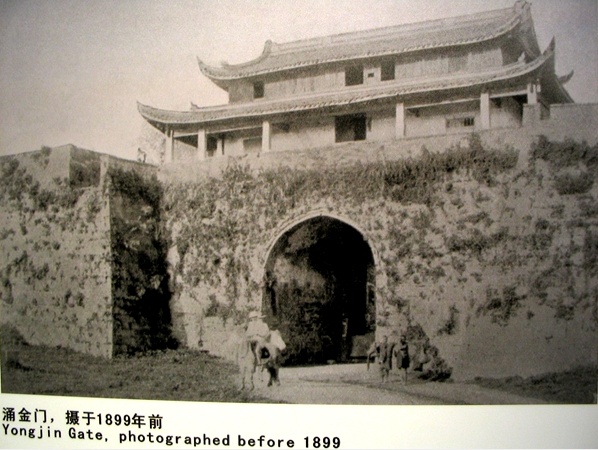

涌金门——杭州十大城门系列之二

涌金门,位于旧杭城正西。从南往北,第二座城门。说门,并非一门。不是朝朝暮暮在无数细节上与人休戚相关,几草、几水、几墙、几门,总嫌寡情乏灵。以下故事,无非如此。

一、

杭城十大城门,九座城门都有瓮城(城门的护城,呈四方形,从外城门进来走边门,在拐入内城门的正门,内外城门朝向呈九十度,以防敌冲)。但涌金城门无瓮城,这也是城门依附了西湖,可御可守的缘故。

老杭州的西城墙,沿如今的南山路、湖滨路、往北,直到环城西路。涌金门大约在如今西湖大道的南山路口。另有涌金水门,通如今的开元路,上世纪70年代前是直通水门的浣纱河水流。

《水浒传》说到宋江征讨方腊,攻涌金门这一路,因城外西湖,无法屯兵攻打,只能扎营西湖对岸的北山。半个月,毫无进展。水军将领张顺立功心切,想潜泅西湖,经涌金水门暗入。以掠城劫舍惯技,到敌人后方,纵一把火,城外军队伺机攻入。张顺不等李俊上报宋江,藏一把蓼叶尖刀,当晚饱吃酒食,乘黑横渡西湖,到涌金水门,如小菜一碟。

正是一更四点,城墙上不见一人,张顺上下一摸,水门是铁窗,内有水帘护定,有一绳索,缚串铜铃。张顺伸手去扯水帘,一时绳动铃响。城上的兵勇闻声下来,以为是条大鱼。张顺在水中又伏到三更,再潜向城边,爬上岸,摸一土块掷上城去。守城的兵勇又下来看了,说:怪了,定是个鬼!睡去,休要睬他!说这话的人其实鬼灵的聪明,暗嘱众人伏在雉堞。

张顺又把土石抛掷上去,不见动静,便手执城墙石缝,爬了上去。爬到一半,只听一声梆响,城上众人发起喊来。张顺情急,跃身跳入水中,城上强弩硬弓、苦竹箭、鹅卵石一齐射打下来。可怜,玩了一世水的好汉,暴死在了水中。涌金水门,如今正对开元路的那一截水道,仍保存在大华饭店园内。看来,施耐庵写这一段,查看过实地,他写的古涌金水门,很详实。

以前,进了涌金门就是涌金门直街。杭州的十大城门内,都有这么一段当时较为宽敞的市街。涌金门直街的北面,有一座金华庙(如今索菲特酒店中部),后来做过杭州市道教协会。又人说这庙供的就是张顺,这也是杭州人对张顺归入正果的追崇。若是草寇,就无这份殊荣了,可见后人的正统。

其实,这庙供的是曹杲,吴越王钱元瓘时期(936年)做过金华县令。后来的吴越王钱弘俶去汴京参见宋太祖赵匡胤(976年),委托曹杲临时主持过国事。那一段时间,曹杲为解决杭城百姓咸水之苦,凿沟渠过城墙,筑涌金水门,引西湖水入城,建一池,便是涌金池。如今的“涌金池”,是1999年挖掘,并非当年原物。池中的张顺,是浔阳江中打鱼的装束,也算是回归到了他自然的本身。

说到打渔,也是西湖周边的渔民靠水吃水的行生。民国与新政权初,西湖渔业公会就在这涌金门外(如今涌金公园的入口),杭城卖鱼的行贩多在这一带批发西湖的鱼虾。上世纪七十年代,此“公会”仍在,虽改名为了“渔管会”,鱼却少了。

二、

涌金,据说此湖面有金牛涌出过。这也暗示,这是一块涌金之地。南宋,涌金门外的丰乐楼,就是一个日涌千金的去处。宋室南渡,一度流言:“欲得官,杀人放火受招安;欲得富,赶着行在发酒醋。”北宋自王安石新政,禁止私酿。赵构逃难杭州,吃香的喝辣的都涌到这弹丸之地,私酿发财的极多。后来维稳,私酿严饬,官酿独大。涌金门外的丰乐楼,就是官家酒楼,又称西子库。

不过,丰乐楼的建造,最初并不是为刺激消费。涌金城门直对青山绿水,按堪舆(风水)家说法,犯了“山水之冲”。于是,在“与门相值”的位置,造了这座如同“屏障”的高楼,取名“丰乐”,以表示五谷丰登,天下安乐。

丰乐楼,高三层,每一层,东西南北一向五间,走廊贯通。外有飞桥栏槛,内有珠帘绣额。有美酒,也有歌伎。宋律规定,国营酒家的伎人只献艺陪酒,不得委身。这与涌金门外在屋前立一枝红栀子灯的小酒家,暗藏宿娼不同。那时,还没有公款宴请一说,但丰乐楼已形成了高档消费圈。一到入夜,丝竹琴瑟,灯烛辉煌,连赵构都以为是“丰亨豫大”(丰盛、亨通、悦乐、大气)的旧京汴梁重现。绍兴二十八年(1158),他一高兴,将涌金门改名“丰豫门”。

每年仲秋,是丰乐楼的开甏呈酒样仪式。这一天,众歌伎分三等:一等梳高高发髻,披猩红大氅;二等戴五色彩冠,穿花裙;三等戴单色冠,穿衫子。所有歌伎下着裆裤,那是便于乘骑。当时,无论歌伎、淑女,室内穿的都是无裆裙(所以汉宫对妇人的幽禁也有“穷裤”一说,让你套上无穷尽的内裤)。

丰乐楼领“库事”是汴梁人张定叟,曹婆肉饼、薛家羊饭、梅家鹅鸭、郑家油饼、王家乳酪、宋五嫂鱼羹、李七儿羊肉、宋小巴血肚羹,都是汴梁旧人所作,这也使得陪都的落难士人倍感亲切,纸醉金迷。抗金名士张孝祥吃了几盏丰乐楼的花酒,一腔壮士扼腕的亡国热血也变得“涌金门外小楼东,行行又入声歌里,人在珠帘第几重”了。

三、

清时,杭城十座城门,楼阁上点蜡烛一支,规定一天的蜡烛数,蜡烛燃烬,城门关闭。城门的钥匙,掌在旗人手中,没有一点通融(惟有庆春门归汉人掌管,以后另有篇幅述说)。城门关闭后,公差在身的人进出,只要高叫一声,一手令牌,一手擎火把。城上人看清了令牌,吱咕嘎咕放下吊篮,人坐了上去,再往上摇。

杭州十座城门,汉人很少走涌金门,因为城门之内有旗营。清初,满汉隔阂较大,汉人多一事不如少一事,宁可绕道。到了晚晴,旗人自顾不暇了,每到农历六月十八晚上,因次日是观音娘娘的诞辰,浙江的巡抚、布政使、按察使三大宪要需在黎明时赶到天竺烧头香。都要起得很早,表示对观音菩萨恭敬。所以,杭城的一府两县,佐杂贰甲,都必须得先一步赶到寺庙站班。众人也借此进出,乘坐夜船。

于是,农历六月十八的晚上,涌金门就灯笼高照,火把通明了。要是浩月当空,水落繁星,那更是画船如鲫,笙歌满湖。直到民国初,拆了城墙,找了湖滨路,夜夜都可以出城玩了,但六月十八晚上的热闹,还是照旧。

俞平伯先生在《燕知草》中说:“杭州人士向来是那么寒乞相的(不要见气,我不算例外)。惟有当六月十八的晚上,他们的发狂倒很像有点彻底。”此时,俞先生也带着妻儿,夜船嘎吱出城,对着稀落的灯火,生出感慨:“没出息的我,总会时常去默想曾有这么一带森严曲折颓败的雉堞(指涌金门旧城墙),倒印于湖水的纹奁里。”

四、

郁达夫说,杭州最好玩的地方有两处:一是城隍山,二是涌金门。郁达夫第一次说这话,是1909年春,十四岁,从富阳到杭州求学。三十年后,郁达夫再到杭州,他说:“旧日的杭州,实在比现在,还要可爱得多。”这“可爱”,在郁达夫的《自述》中,首推“涌金门外临湖的颐园、三雅园的几家茶馆”。三雅园的门楹是这么写的,上联:“山雅水雅人雅,雅兴无穷,真真可谓三雅。下联是:风来雨来月来,来者不拒,日日何妨一来。”据说,在三雅园吃茶的都是文人,再往北的望湖楼喝茶的都是武人(摇船抬轿者居多)。步入三雅园,使人耳根心境登觉一清。

三雅园一红火,涌金门外的藕香居与西悦来就相继而建,茶饮上也各有特色,连中午的酒莱,也有异同。三雅园与藕香居,“鱼生、醉虾、醋溜鱼、莼菜之属,一取就地风光”。西悦来则模仿城内缪同和菜馆的形式,“鱼炒煎炸,鸡鸭牛羊”。

藕香居还有一绝,这就是六月荷花。清末《杭俗遗风》说,当时杭州人能看到成片荷花的地方,除了湖心亭,只有藕香居。藕香居三面临水,多栽莲荷。每当六月,碧叶无穷,红白相见,清馨弥漫,远近相闻。此景,时称“藕香看荷”。据陈蝶仙先生(1879-1940)的《栩园丛稿》载,他十三岁时,其塾师陆莲诗在此题一楹联:“红也藕花,白也藕花,真个花花成世界。风来水面,月来水面,尽教面面吸湖光。”

1912年7月,涌金门与城墙被拆,藕香居也被黄元秀购为别墅。黄元秀,字文叔,清末民初实业家,曾参与辛亥革命,也是推翻满清的元老之一。尽管“藕香居”现在被叫了“涌金楼”,但“涌金门”的叫法依然。也许,这就是地方文化,难以人的意志转移。

五、

杭谚:涌金门外划船儿。

2007年的正月,为了寻找古城墙,我去了云居山顶。按清时地图的走势,找到了城墙残留的土基。下山,见一个老人,坐在路边。我想证实我的寻找,问了他,他说古城墙正是那一个地方。我问他的年纪,他说八十五了。他说他从小就住在钱王祠,划西划船(游船)的,姓倪。

为写涌金门,我又去找了倪老。老人爱走,我们从柳浪闻莺一路过去,到了现在的涌金池,这西湖就在此向东突出了一块。这一块,正对着从前的涌金城门,一个天然的港湾。如今这湾上有一座长曲桥,就是当年的湖岸。倪老说,这就是游船码头的旧址,老杭州人称“第一码头”。

“第一码头”这个说法是在拆除城墙之前,那时候从城里出来坐游船,这是惟一的码头。后来城墙拆除,沿湖建起了六个公园,各处都能下得游船了,这个说法才慢慢淡去。老人的父母以划船为生,他依然沿袭了这一个称呼。老人的家以前住郭家湖头,五十年前,这是一个船民的自然村。如今在钱王祠的南面,有人免入。

那一天我们一起吃片儿川,老人坚持由他出钱才肯进店。离店的时候他问我,他有没有会钞过?害得我找了收银台,问确切了才敢走。不过,对于眼前的事好忘的倪老,说起从前却是历历犹新。他说,那时候的船民各以居住地为帮,有郭家湖头帮、茅家埠帮、赤山埠帮、丁家山帮与岳坟帮,各有地盘。涌金门属于郭家湖头帮,所以,各处过来的游船,到了涌金门码头,哪怕看见有一只郭家湖头的游船与游客谈不拢价钱,都不能轻易压价接客的。

当然,坏规矩的人也有,这就起纠纷了。纠纷的解决,是双方的老大到涌金门内的茶馆吃品茶,颇像老舍《茶馆》的情节。不过,在倪老的眼里,这是件很隆重的事。年少的时候,他也跟去涌金门直街的茶馆,双方老大一抱手,说完“请”,便各说各的道理。有一方知趣识事,知道错了,起来双手作揖,说一声:今天兄弟在“三益处”摆酒桌儿,大家赏脸。

也有说恼的,老大站起来往地上一摔茶壶,跟去的船民就飞开了碗盅,拔拳执凳的打开了。纠纷的最后解决,不是警察派出所,而是这一带青帮中的“先生”。“先生”一出面,要是理亏的一方仍然不听,那么,这一方的船帮以后就很难在涌金门一带混了。(曹晓波)

下一篇:“后高考时代”如何过?