首页 > 专栏|博客 > 名家专栏 > 曹晓波 > 正文

作者: 上传人: 发表时间:2015-09-21

清波门——杭州十大城门系列之一

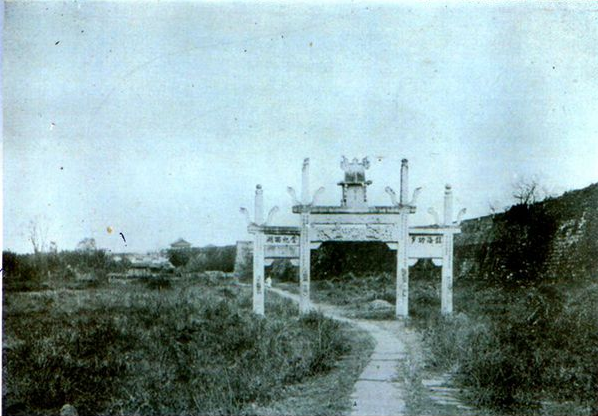

(晚晴时期的清波门外)

清波门,杭城西南第一门,称呼依旧,影迹了无。说古,如同木心先生所言:在老辈,是木版本;在中年,是修订本;在新潮后生,是翻译本。以下故事,大抵如此。

一、 社稷与神明

咸丰九年(1859年)某月,江南大营幕僚姚舆受统帅和春委派,到杭州劝捐军饷,以助剿灭“长毛”。某天事毕,将回程,不料当夜起风,大雨。一早前来送行的世交许秋芦说:昨夜怪了,风不大,却吹倒清波门城楼亭阁,压死兵勇三人。藩司署辕门前的旗杆,也被吹折。

姚舆上轿,到外龙舌嘴(今吴山广场西侧),见藩司前的旗杆果真没了。再到清波门,城门上的楼阁也不见了。姚舆到藩台与抚台两衙门,布政使徐柱臣和巡抚胡中丞都才听说此事。姚舆说:依在下看来,此仍不祥之兆。还是择一吉日,赶紧重建。胡中丞请姚舆择一良日,再建城阁。姚舆应允,查看皇历,到年底竟无一个黄道吉日。

次日,姚舆眼疾复发,登舟顺运河北上。不久,杭州传来消息,徐柱臣、胡中丞降职他调。姚舆以为清波门之兆应在他俩身上,倒也释然。没料到,转年初春,长毛(太平军)突然奔袭杭城,破了清波门。这一段,载《姚舆正夫文集》,认为楼倒旗折是杭城之失的预兆。

清波门,方志上历来不乏神灵异兆。建炎己酉(1129年),城门内北侧的竹园山平地涌血,腥闻数里。第二年,金人屠城扬州,杀戮万余人。据清《郭西小志》载:竹园山就是勾山樵舍。唯心么?不过,专制之下,对君主的约束,只能拿天说事,“若不畏天,何事不可为者?”

二、攻城与守城

攻破清波门的长毛是李秀成的部将谭绍光,率一千二百五十人。李秀成也说:“此非人力,实是天数”。

当时,洪秀全荒淫享乐,又生性好疑,以至自相残杀,内讧不断。以致“天京”被围,内无军饷,外无救兵。李秀成本是军中小将,他力主杀出重围,以图外援。洪秀全虽然勉强同意,却怕李秀成率兵不回,将其老母妻儿押做人质。李秀成晓得,清军大营的军饷大半来自杭州,打下杭城,“天京”之围自解,老母妻儿也能躲过一劫。

李秀成轻兵直入杭州,仅七千人马。1860年3月11日兵临武林城下,后绕道进攻清波、凤山、候潮三门,各路兵力之少,可想而知。清波门东南城墙沿铁冶岭东上云居山,林莽路崎,较其他九座城门,地形艰险。正因如此,正南的钱湖、清平两座城门,早在南宋时就闭塞紧固了。

谭绍光部几番架了云梯搭上清波门城墙雉堞,均被清军枪铳击退。城内的浙江三大宪:巡抚罗遵殿、布政使王友端、按察使缪梓,是两个进士,一个举人。罗遵殿上任不到半年,初遇战乱,不知如何用兵。议战议守,纷纭不定。王友端说:在城墙外挖沟为堑,以防毛贼惯有的挖穴攻城。罗遵殿不听。这三个文人既不善骑,又逢大雨,整日在泥泞中奔走。按察使缪梓叹杭城太大,临时调集的四千兵勇,连城墙雉堞都布不满。城内又人心惶惧,动辄譁譟内讧。有的说闭城是张皇失措;有的见战事一和缓又指责官兵退缩。缪梓在云居山城墙上组织了两次縋城反攻,全都失利。

谭绍光久攻不下,这一日上了玉皇山,见城内清兵不足,只要一处击破,即可全溃。决定以二百人组成掘子军挖地道,一天一夜,从城外的戚家园挖到了铁冶岭的黄泥潭段城墙。城上清兵也有警觉,谭令部下敲锣打鼓,以混淆挖地声。城内王友端也不示弱,悬金三千,募得敢死队,从城墙縋下,持枪铳出击。不料,遇大雨,火器不燃,敢死队无一生还。太平军洞穴掏成,急运几十担火药进洞。

3月19日(咸丰十年农历二月廿七),凌晨,大雨滂沱。守城官兵连日劳累,几只灯笼在雨中的城楼上摇曳。谭绍光密传撤兵三百步,只听两声巨响,天崩地裂,清波门以南城墙塌了数丈。太平军乘着硝烟和五更前的朦胧,吼叫着从断壁蜂拥而进。刹那间,兵器叮当,血水四溅。不少守城义勇都属临时征召,一见城破,兵勇们“尽变贼装”,“以红抹额”,“大呼城陷”。

顷刻间,太平军如入无人之地。王友端事先用白布条写“浙江布政使王友端”八字,别在衣襟,战死。清波门直街当时算宽的,太平军沿街向东直奔,出龙舌嘴,在“丁”字口分兵两路。西有浙江布政使署(藩司)、杭州府治;东侧南拐,是浙江巡抚署。

此时,按察使缪梓正守在云居山一段城墙,闻太平军掘地道,正布置沿城墙挖壕沟阻挡。听得黄泥潭巨响,忙领兵反击。可怜一介书生,那敌得过身经百战的“长毛”,身中数十刀,阵亡。巡抚罗遵殿闻讯城陷,饮药而死,妻女见状,也饮药同殉。据《杭州将军瑞昌奏章》:自罗遵殿,至杭州知府马昂霄、仁和知县李福廉,大小官员二十余名,死于非命。

清时的城墙,除底部垒石,上为夯土。清波门外黄泥潭,曾有深水一潭,“潭”杭州话发音“团”,地块在如今的省军区。这一带在早都是坟墓,老杭州人好戏言:“把你葬到黄泥团去”。八十多年前,此地有大蛇出没,吞噬被弃死婴。十几年前,八十多岁的周姓老人告诉笔者,他亲眼见过大蛇,热水瓶粗,昂首半米多高。见石头扔来,红信腾吐,竟用嘴接。

三、 文士与韵事

清波门城墙南沿铁冶岭,如今已夷为平地,部分圈在省军区内。铁冶岭原名“铁野”,叫讹了。从岭上看西湖,三面青葱两塔峙,自古受文仕青睐。元朝末期,铁冶岭住过以为风流文人杨维桢,自号“铁崖”。到了清朝,杨铁崖的名声,又被另一个在此仅住了三年的文人盖过,他就是李渔。

李渔一生多戏剧创作,晚年住铁冶岭时,靠卖文为生,已近拮据窘迫。但此时的李渔,仍以妻妾成群为戏班底子,他集编剧、导演、音乐、填词于一身,如《无声戏》、《比目鱼》一上演,达官贵人还是不惜重金,争相一睹。李渔曾夸口:天下戏剧,若以三分,他占其二。

李渔六十岁时写的《闲情偶记》,几乎是其戏剧创作与导演的积累,可称戏曲理论的鼻祖。“我本无心说笑话,谁知笑话逼人来”,喜剧的绝招,本是生活。《闲情偶记》除了说戏,多涉及“闲情”。直到李渔潦倒,身边还有二三十人妻妾歌姬,她们心甘情愿为李渔典当簪铒,维持生活。其中乔复生、王再来二位妾姬,最可李渔之心。李渔说:“我何人哉?一无司马相如之才,二无石季伦之富,三无李密之权,乃一介书生而已。而此诸姬,相貌年纪,与我具远,负人啊”。李渔说:“歌姬妾婢,也是良友馈赠。我哪怕穷死,卖姬鬻妾,不能。只要她等不愿出走,我总要将其养老终生,不至落入风尘。(见《上都门故人述旧状书》)。

李渔到了晚年,思绪日颓,举笔维艰。康熙十七年(1678)夏初某日,六十八岁的李渔晨起,颇感精神。他决定编撰文字,姑且换些米面。侍妾前来搀扶,李渔说:我自可走去。才下得一二档楼梯,一足软乏,“扑通”一声,直直摔到楼下。此后卧床不起,先痢后疟,诸症皆起。一年以后,在铁冶岭逝去。

铁冶岭上还有一名士查伊璜,自满清入关,就绝意进取,在真修庵著述。某日,大雪纷飞,查伊璜见一乞丐在屋檐避雪,衣衫褴褛,却举止不俗。查说:这雪看来一时不会停歇,进来喝一杯如何?这汉子也不推却。查连斟三杯,汉子仰脖三次,滴酒不剩。查说:兄台真好酒量,不知能喝多少?汉子说,“酒逢知己千杯少。”查当即要小厮捧出好黄酒一坛,说:在下酒量有限,老兄喝一碗,我喝一杯,如何?那汉子说“请便”。只见他二十碗酒下去,极无醉意。查伊璜却喝得倒头睡去。

次日早起,查伊璜步出园门,见汉子在寒风中负手而立,看城墙外雪中西湖。查随即叫小厮拿了羊皮袍子一领及白银十两,赠与汉子。查伊璜说声抱歉,咋日兄弟醉倒,怠慢兄台,切否见怪。汉子也不客气,说声好说。接了衣银,扬长而去。春暖花开,查伊璜带了小厮,出清波门踏青,途经净寺小歇,又遇此乞丐。临别,查伊璜又赠他白银五十两。

这汉子姓吴名六奇,后来投军,随康熙平定云南有功,擢升广东提督,派人前来迎请查伊璜。一连数日,恭敬得如同生父。这日,吴六奇说,吴某有今日,全仗先生,今已将家中金银细软、姬婢厮卒、骡马器具悉数造册,请先生任取一半。查伊璜愕然不受,他说,将军不弃,只要送我园中一块“绉云石”足够。于是,吴六奇将奴婢细软,连同”绉云石“,运到了铁冶岭。

康熙五年(1666),湖州庄廷鑨私修《明史》案发,查伊璜也在案中。参与人全满门抄斩了,只有查伊璜在吴六奇的力保下,仅关押一年。据说,当年那块“绉云石”,如今在西湖花圃内。

四、跑马与卫道

光绪二十八年(1902),推行新政,改了清明、立夏放假的惯例。马叙伦所在的养正书塾,虽是“书塾”,也是一个新式学堂,有师范生六名。这“师范”,与现在的师范生不同,即学绩垂范的学生,马叙伦也是其中之一。清明这天,师范生请求学正(行政总管)依旧放假一天,被断然拒绝。师范生私下约定,依旧外出。

“清波门外柴担儿”,自宋以来,也是清波城外一景。不过,据老辈儿说,到清末民初,城外坟墓众多,早已无柴可斫。那时,好说“清波门外马保儿”。什么是“马保儿”?就是养马、租马、陪你遛马的人。这也是清朝后期,为激励八旗子弟崇武善骑演化而来。

这日,师范生们出得清波门,便在清波桥下赊了几匹好马,轻衫软靠,沿湖放马开去。那时的南屏山下只是小路一条,到了净寺,人便多了,当先一马迎面与一快轿相擦而过。轿子一个趔趄,轿中的老爷掀了帘,正是养正书塾的学正。师范生们飞马相过,气得学正回不过神来。

晚饭后,听说学正要去监督(校长)家告状,赶紧推马叙伦和杜姓同学去说情。两人赶到半路,远远见“翰林院编修”的灯笼,晓得监督的快轿已近来了。监督一到,扬言要开除犯规矩的学生。马叙伦等人赶紧去请总教习陈老先生说情,哪晓得监督不与理会。告示出来,六名师范生,开除五名。其中马叙伦,1949年后,成了新中国的教育部长。

五、门外与门内

南宋,某年清明,官巷口药铺伙计许仙出城祭祖,遇雨撑伞乘船返城。船刚开行,只听岸上有两位窈窕女子喊道:“搭船则个”。许仙要船公靠岸,让两女上船,因舱小容不得三人,许仙撑一把伞立在船头。那白衣妇人告诉船公:到清波门外学士港。这一段,便是清时平山堂版本《白蛇传》开首。

学士港,有流水引入清波门外护城河。学士港,人工挖掘,宽一丈多,长十数丈。过了这段,塘池相连,杨柳虬根,蒹葭苍茫。在早,也是一个躲避西湖风浪的去处。清朝以前的船民、渔夫进杭城,因涌金门是旗营地块,大多走的是清波门一路。清波门外护城河,也有玉皇山溪水汇入。

古清波门,就在如今的铁冶路口。吴越钱王时,此地只有水门一座,时称“涵水门”,也称“暗门”。北宋,清波门建成,时人仍然以“暗门”相称。譬如,陆游《夜泛西湖》,有“骑马出暗门”一说。1913年7月,杭城大规模拆城墙,但清波门一带,仍有残垣。1916年8月18日,孙中山先生游览完雷峰夕照,就从此门缓步入城。次日上午,孙中山再次步出清波门,游净慈寺、谒张苍水墓。唐德刚《袁氏当国》称:“孙中山先生在大总统解职之后,无官一身轻……浩浩荡荡,四处游历讲演,所到之处,士女争睹风采,辄至万人空巷”当年清波门,或许如此。

民国时期,清波门虽成残垣,却相当倚重。因为城门之外,水路连绵,山道盘亘。所以,城门内右侧的关帝庙,就是杭城警察三分局的派出所。日伪时期,更是铁蒺藜戒备。这关帝庙如今尚存,在孝子坊巷口,白壁黑瓦,旧貌依稀能辨。据清时陈景钟《清波类志》载:此庙扩建于明朝万历年间,在“祠刹如林”的杭城,也算“宏敞高崇”。1958年,关帝庙成了大明煤油灯社(“杭州千斤顶厂”前身)。据当年的老工人回忆,上世纪六十年代初,某日,厂院内突然地陷,见一渠道,这正是古清波水门的遗址。(2007年《杭州日报》刊发此文,现由作者曹晓波增删,并配图。)

下一篇:“后高考时代”如何过?