首页 > 专栏|博客 > 名家专栏 > 沈念驹 > 正文

作者: 上传人: 发表时间:2015-03-04

念驹:由《高莽的画》引起的点滴回忆

2011年12月13日,偕小白造访亦师亦友的译界前辈高莽先生。行前通了电话,他那浑厚的男中音听来依然中气十足,他告诉我到他家现在可以坐地铁十号线,出地铁后怎么走,思路的清晰使人根本想不到电话的那一头是一位虚岁八十有六的老人。按他的指示顺利到达他家门口,见房门已经虚掩着了,便轻叩三下。他亲自开门迎我们进屋。两年多不见,他的变化并不大,只是听力有点不济,坐定后便戴上了助听器。他告诉我腰不好,这是多年的老毛病,医生建议热敷,刚开始还有用,后来就不灵了,往往这边敷舒服了,那边又痛了,总之机体衰退,无药可医。我们闲谈的话题之一是彼此的熟人、朋友的近况。说着说着他想到了自己出版不久的画册,于是站起身从书架上取出一册,题款盖印后赠我。多年来我一直盼望他的画能出版成册,现在看到终成正果,真替他高兴。这是889mm×1194mm 1/12的大开本画册,深红色的封面,上印中俄两种文字的书名《高莽的画》(见图1)。

打开扉页,只见除了中俄两种文字的书名,还加了一行说明:“俄罗斯卷”(见图2),显然收入本卷的画幅都是与俄罗斯有关的。整本画册由《俄罗斯人物肖像》、《俄罗斯风景画》及《和俄罗斯有关的部分照片》三部分组成。

画册的首页上方,是俄罗斯美术院颁发授予他荣誉院士证书仪式的照片,下方是《高莽简介》(见图3)。第二页是高莽在占据整页的列•托尔斯泰肖像前的留影(见图4)。接着是《普希金组画》,继而是俄罗斯和苏联众多作家、诗人、汉学家的肖像,然后是俄罗斯风景画,有钢笔速写,也有油画、水粉和水墨画;最后部分是画家参加外事、学术活动及与俄罗斯各界人物交往的部分照片。

他说还准备出一本画中国人的画册。看着这一幅幅生动的画面,我的思绪飞向了多年来与高莽先生交往的情景,一件件往事在记忆里徐徐闪过……

除了同行中人,知道高莽其名的人可能不是很多,因为他的写作和翻译署的多是笔名“乌兰汗”,画画时才署“高莽”这个名字,而大量的绘画以前都没有专门出版,出现在书籍和刊物中的插图又不署名,只在版权页上印有“插图某某”之类的字样,读者未必会留意。集翻译家、作家和画家于一身的高莽,在外国文学界可是大名鼎鼎的人物。1962年以前他服务于各级中苏友好协会,致力于两国政府间和民间的文化交流。其间他结识了大量苏联和俄罗斯的文化名人,与他们结下不解之缘。尔后他调到隶属于中国社科院外文所的《世界文学》(原名《译文》,表示其继承当年鲁迅所创办的《译文》杂志的传统)编辑部工作,后来担任该刊主编,直至1989年离休。自上世纪五十年代以来,很长时间内这是我国译介外国文学的权威性刊物,许多外国文学名作都是首先通过它介绍到中国,许多译者也是通过它为广大读者所认识并成名的。作为该刊的编辑及后来的主编,高莽自己也是译者之一,主要翻译俄罗斯和苏联文学。他翻译过普希金、阿赫玛托娃、帕斯捷尔纳克、马雅可夫斯基等诗人的诗歌与散文,也翻译过俄罗斯当代其他诗人和作家的诗歌与小说。作为作家,他写作了不少与俄罗斯文化有关的散文、随笔和传记,如《久违了,莫斯科!》、《俄罗斯大师的故居》、《俄罗斯美术随笔》、《俄罗斯墓园文化》、《阿尔希波夫的故事》、《帕斯捷尔纳克》等等,等等。作为画家他为众多外国文学译作画过插图,为众多中外文化名人画过肖像,创作过许多俄罗斯风景画。此外,他还是一位口译专家,陪伴过我国的许多文化名人和政界要人访问苏联与俄罗斯,也接待过无以数计的苏联与俄罗斯文化名人及代表团。由于他对发展中俄两国人民的友谊和文化交流所作的巨大贡献,1997年俄罗斯联邦总统叶利钦授予他友谊勋章;俄罗斯科学院远东研究所授予他名誉博士称号;俄罗斯美术院授予他荣誉院士称号;他生日这一天,俄罗斯驻华使馆还专门送来祝贺的花篮。

我认识高莽先生首先是通过电话。1983年1月的一天,我们的总编夏钦瀚先生从全国外文学会开会回来,告诉我今年是《世界文学》杂志建刊三十周年,他们打算精选三十年间该刊发表过的优秀作品,编纂成书出版,正在寻找合作的出版社,问我要不要接受这个选题。我觉得,我们社作为在外国文学出版方面后起的单位,正需要有分量、能打牌子的选题,当即与编辑室的同仁商量,大家都说要,于是回告夏公:我们愿意接受。他立马给我该刊主编高莽的电话号码,要我直接与他联系。这就是我们认识的开始。五月二十日,在黄山出席“西方浪漫主义文学讨论会”的同仁刘微亮打来电话,说会后草婴、力冈和高莽要来杭州,要我帮助预订出版局招待所的房间。八十年代初期人们出行对住宿的条件都不讲究,一般都住单位招待所,房间设施极其简陋,一间四个床位,没有席梦思,不带卫生间,更无空调,盥洗室和厕所都是公用,也没有二十四小时热水供应。我就为他们预订了一个房间。到达这一天我在武林门长途汽车站接他们。草婴和力冈我早已认识,与高莽虽有过神交,却是初次谋面。他穿一件大红防雨尼龙绸运动服,身材魁梧,一见面我就说他像个运动员。他态度随和,善于主动与人招呼,虽是初次见面,我却毫无陌生感,倒有一见如故的感觉。我们接待的条件很差,但是编辑室的同仁都很真诚热情,大家轮流陪伴他们游览杭州的风景名胜,宾主都感到十分欢畅。正好《<世界文学>三十年优秀作品选》出版在即,里面收有草婴译的《一个人的遭遇》和力冈译的《扎密莉亚》,大家便一起就书出版以后样书稿酬的发放等细节作了研究,我还为将在六月召开的《世界文学》杂志建刊三十周年纪念会所需样书的运输问题与铁路部门联系落实,他们同意当作行李事先装在客车车厢的交接处,让高莽随身带走,不另办托运,我同时电告杂志编辑部接站。高莽为省了许多手续而非常高兴。这是我们真正的第一次接触,以后彼此有工作上的多次联系和合作,我赴京出差也总是抽时间去看望他,因而结为忘年之交。

1986年4月中国翻译工作者协会第一次全国代表会议在京召开。开幕式那天我在人民大会堂大门口的台阶上遇到他,他告诉我力冈正在找我,原来他是为此而专门候我的。我于是站在会场的入口等待力冈。会议期间正值力冈新译肖洛霍夫的《静静的顿河》出版,漓江出版社假座社科院外文所会议室召开该书的专家座谈会,高莽也出席了会议,他坐在我旁边,开玩笑说,听说有饭吃,我就来了。他这个人就是这样,毫无架子,说话风趣,往往用玩笑话使气氛变得轻松。

看着手头画册中的普希金像,我想到了我们两人在普希金作品翻译出版上的合作以及他对我的热情支持。1985年我社出版了余振先生翻译的《莱蒙托夫抒情诗集》(实际上是全集,后来便以《莱蒙托夫抒情诗全集》的名义再版),社会反响不错。我于是有了系统地出版外国著名诗人诗全集的设想。由于不久便出现了全国性图书市场的持续萎缩,这个设想一时无法实施。九十年代初,我们社的外国文学出版开始走出困境,我重又萌生了当初的念头。《普希金抒情诗全集》当然是不可或缺的。普希金的诗相当大一部分我国以前已经翻译出版过,而且较多地集中在戈宝权与查良铮先生各自翻译的集子里,他们的译文也相当好,已为读者和翻译界所肯定;如果要出普希金诗的全集,少不了需要采用他们翻译的一部分诗篇。这就涉及到授权使用的问题。考虑到戈宝老是外文所的专家,与高莽是同事,虽然此时已经仙逝,他的家属一定认识高莽。查良铮先生虽然也早已仙逝,在外国文学界结交甚广的高莽当知道与其家属的联系方法。其余诸多译者,通过《世界文学》前主编也不难联系上。再则他自己就是普希金诗的译者之一,一些尚未翻译过来的诗篇,可以请他,或由他组织翻译。于是我写信请他担任该书主编。信中我谈了选题设想和请求他做的具体工作,我在请求后面用括号加了一个俄文词组——ΠΟВЕЛИΤЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ(命令式),这当然是玩笑话,我知道他不会在乎,更不会生气,才这么写。他很快给我回信,说接受我的“命令”。后来他把编纂好的《普希金抒情诗全集》的全部书稿寄来,还写了一篇长序。书出以后,在京译者的稿酬和样书都是他代劳转交,真是帮了我的大忙。《普希金抒情诗全集》、《莱蒙托夫抒情诗全集》以及接着推出的《普希金长诗全集》,《莱蒙托夫长诗全集》、《泰戈尔散文诗全集》,为尔后以《外国著名诗人诗全集书系》为名出版的丛书打下了基础,我们又渐次充入雪莱、纪伯伦、波德莱尔……等诗人的诗或散文诗全集,使这套书具有一定规模。该项目的成功,如果没有高莽先生当初慷慨真诚的帮助,是难以想象的。

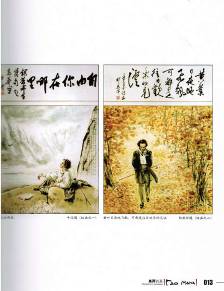

普希金的作品自上世纪初传入中华,国人对他的热情并未因时间的推移而降温,可以说不同的时期都有他的粉丝。在取得《外国著名诗人诗全集书系》的成功以后,我考虑到普希金的诗歌,无论抒情诗或长诗(叙事诗)我们都出版了,下一步应该把他的散文作品(小说、游记、传记、日记、回忆录、评论等)以及戏剧、童话、书信都收罗进来,在诗人诞辰二百周年之际出版一套全集。我的想法得到同仁们的赞同,我于是从图书馆借来俄文版的《普希金全集》,摸清底细,开始组稿,同时请年轻学者吴笛和我一起担任全集的主编,我们自己也参与翻译。高莽先生既是普希金诗歌的译者,又是研究者,我仍请他为全集写序,他一口应承。这套书出版以后我给他寄去样书,他把其中的一套赠送给了俄罗斯文化部,为我们社做了宣传。1999年6月北京大学,人民大学分别隆重举行纪念普希金诞辰二百周年的学术研讨会。高莽先生和我都参加了北大的会议,我参加了人民大学会议的开幕式(因为两个会议时间上有重叠,无法得兼)。高莽先生特地为诗人的二百周年诞辰画了一组水墨画(见下图),画面上都画有普希金的形像,内容与诗人的诗作和生平有关;画的上端都有名人题词。有四幅挂在会议主持席和发言席背后的墙上,引起热烈反响。与会者对画家的技艺和画幅的内含及立意啧啧称赞,在画前流连忘返。许多人在画前摄影留念。这些画不仅使会场大为增色,也把会场的气氛推向了高潮。俄罗斯驻华大使罗加乔夫(汉文名“罗高寿”)在致辞中赞扬了高莽为中俄文化交流和译介普希金所作的贡献。

看到画册中契诃夫的两幅肖像和一幅莫斯科新圣母公墓内契诃夫墓的速写,不禁想起与高莽先生合作翻译契诃夫作品的一点情况。

2001年 ,社里负责《经典印象译丛》项目的曹洁与我商量,要我选编和翻译一本契诃夫中短篇小说的集子。我选定篇目以后,准备着手翻译,但是曹洁要求的交稿期限比较紧,我又不愿意因为赶速度而草率从事,所以决定请译界朋友合作,此议也得到曹洁的赞同。我把约占全书三分之一多篇幅的五篇请朋友翻译,其中《姚尼奇》和《邻居》两篇请高莽先生翻译,他欣然接受,而且如期交稿。我看了他的译文,觉得有独到之处。比如篇名《Ионыч》(系人名,小说里的主人公,以往流行的汝龙的译本直接按发音翻译,作“姚尼奇”,无可非议),高莽先生译作“药内奇”,既与原文中该人名的发音相似,服从了人名音译的原则,又隐含主人公的职业是医生,而且是个庸俗无趣的人,可谓独到匠心。又如小说里一个人物经常挂在口头的一句俏皮话,俄文原文这句话是Я иду по ковру ,ты идешь ,пока врешь .用的是双关的手法,由于中俄两种语言的文化背景不同,翻译时很难处理。如果直接按意思翻译,就是:“我在地毯上走路,你在撒谎的时候走路”,表现不出因发音相似而双关逗人的“俏皮”,中国读者定然不知所云。前半段“我在地毯上走路”,俄语念起来又像Я иду,пока вру(我在撒谎的时候走路),这就跟后半段“你在撒谎的时候走路”相对应了。如何在翻译的时候两者兼顾,是颇费周折的。高莽先生的译文是这样的:“我走路踩地毯,你走路胡扯淡。”虽然不能将原文的双关完全表现出来,至少做成了顺口溜的形式,而且前后押韵,让读者感到一点“俏皮”的味道。小处见大,从这里可以感觉到他在翻译时即使在细节上也是很认真的。

画册的第八十七至八十九页画有俄罗斯达吉斯坦诗人加姆扎托夫的四幅肖像速写(见下图)。这又使我想起高莽先生与我合作的一段往事。

1991年底苏联解体后,原苏联作家协会仍然按照该会与中国作协的协议,在1992年1月派出了最后一个以苏联名义组成的作家访华团。该团抵京后一直由高莽陪同,一路南下参观访问,经上海、苏州,于1月27日晚乘火车抵达杭州。省作协委托我全面负责接待。事先见到代表团名单,但是上面未注明北京过来由谁陪同。当我接站时见到高莽陪同前来,真是喜出望外。坐进中巴以后,他向我一一介绍了代表团成员,团长加姆扎托夫和夫人,我就是这时候认识的。苏联解体以后,一些加盟共和国彻底独立出去,与原苏联的主体俄罗斯毫无瓜葛了,还有九个愿意结成一个新的国家联合组织,这就是媒体报道的“独立国家联合体”(简称“独联体”)。“文革”前我获得俄文的时事政治语汇主要靠新华社的《俄文电讯》。中苏恶交后《俄文电讯》的发行量锐减,“文革”开始前由铅印本改为打字本发行,“文革”以后连打字本也不知哪儿订了。于是一些新出现的词语俄文如何正规表达也就不得而知。我刚听到“独联体”的名称时设想过一些译法,就是不知人家自己怎么叫。这次我趁机问加姆扎托夫:“Как называется ваш новый союз?”(你们的新联盟叫什么?)他回答说:“ Содру-жество независимых государств(独立国家联合体)”。我总算解决了一个疑难问题。到望湖饭店住下后,高莽先生对我说,他一路下来已经很累,杭州的三天就由我全程陪同,他要喘口气了。我有过陪伴外宾的经历,切身体会到这确实是件非常累人的工作,因为不能有半点差池,所以理解他的感受,欣然答应让他歇息。

由于解体前苏联经济已经非常糟糕,加上解体后总理盖达尔实施过激的“休克疗法”,俄罗斯的经济一落千丈,人民生活水准直线下降。原先生活颇感优裕的作家此刻也十分拮据。在接待他们的三天里,我总的感觉是他们情绪非常低落。闲谈间他们不自觉地会说到“苏联”这个名称,但是马上苦笑一下说:“Да Советского Союза уже нет!”(嘿,苏联已经没有了)。加姆扎托夫甚至对我说:“我不知道我该属于哪个国家。”其失落感可想而知。不过中国接待方对他们十分热忱殷勤,无论高莽还是我,都尽量满足他们的要求,从饮食起居到游览参观,努力安排周详,使他们感到温暖。我既当导游又兼翻译,参观游览时尽量详尽地介绍有关的人文背景和历史掌故。在断桥我讲述了《白蛇传》的故事,他们听了非常感兴趣,有的甚至说这是一部史诗,打算回去以后写一首长诗。有的一路上不断询问故事的有关细节。他们这时的情绪仿佛完全摆脱了苏联解体带来的阴影。加姆扎托夫对我非常友好。一路上我们两人交谈甚欢,不仅合影留念,他还把自己的作品集提款后赠送给我。这三天里高莽先生对我高度信任,让我放手工作,我们两人配合默契,圆满地完成了接待任务。1月30日下午代表团乘火车离开杭州前往上海,再飞往北京,从那里回国。与高莽先生另一种形式的短暂合作,给我留下了温馨的记忆。

画册的116至117页是一幅占据两页的水墨画《赞梅图》,画的中央是主人公梅兰芳,其余都是他同时代的国际文化名人。梅兰芳身穿西服,伸出兰花指的左臂弯着举在左肩上方,同样伸出兰花指的右臂置于胸前,摆出仿佛在舞台上演出的姿势。国际文化名人都面露惊叹赞赏的表情,有的鼓掌叫绝,有的彼此凑近了正在交流各自的感想……原画是气势恢弘的五米长卷,系画家1995年为纪念艺术大师梅兰芳先生诞辰100周年而专门创作的。我个人理解,他把自己的作品命名为“赞梅图”,其含义首先是这位以梅为姓的大师因自己艺术上的造诣赢得了举世赞美。其次,举世赞美的不仅是大师犹如香自苦寒来的梅花,具备在艺术上孜孜不倦、刻苦钻研、不断创新进取的精神,还有他如同傲霜斗雪的梅花,在民族危亡的紧急关头不畏敌寇凶焰,大义凛然地蓄须明志的高尚气节。他创作这幅画的时候,

正好有一次我去拜访他。时值盛夏,我进门见他打着赤膊,只穿一条裤衩,窄小的书房兼客厅里,长沙发对面的书橱前横立着一块两米多长的三合板,上面钉着宣纸,已经用铅笔画了众多人物。原来他正在画草稿,我的出现打断了他的创作。他告诉我自己的创作思路:要把梅先生同时代的世界文化名人画进去,有梅先生见过的,也有梅先生没有见过的。他认为艺术没有国界,能够相互影响,彼此交融,……可惜我在得到画册以前一直没有机会看到这幅画完成后的样子,只知道他是把宣纸铺在地板上画成的。据说梅先生的纪念活动结束后有关方面打算收藏,但是他舍不得。这些当然是后话,是我另一次造访的时候他对我说的。

在他家我们不止一次谈到他的人物肖像画,他拿出自己画的许多人像给我看,绝大部分是他结交的中外文化名人,中国的如茅盾、巴金、冰心等,外国的画得最多的是苏联和俄罗斯的作家;许多画上都有主人公本人的题词或签名。他也画普通人——日常生活中接触的同行和朋友。这些画,有的是他专门为主人公画的,也有许多是他在开会或一些人聚在一起聊天时,信手速写的,连我也被他画过;画完以后他给本人看过,请他题字或签名,然后收为己有。这样的画有不少是随意而为,也不固定画在什么上面,往往手头的笔记本,小纸片,甚至纸盒的表面,都可以成为他速写的载体。我曾建议他把这些画整理出版,他自己也有这个打算。我也曾向出版界的朋友推荐过他的画,希望能将其结集出版,可惜好事多磨,久久不得如愿。现在我看到《俄罗斯卷》终于问世,真是欣喜莫名。但愿不久能见到《中国卷》,那就功德圆满了。

下一篇:“后高考时代”如何过?